Le pont

Les ponts en maçonnerie considérés aujourd'hui comme des ancêtres vénérables, ont été de l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIII ième siècle, la pointe de la technique que seuls concurrençaient les ponts en bois, très fréquents en raison de leur coût modique et de leur rapidité d'installation.

Les Ponts sont, par excellence, des travaux publics, ce que n'ignoraient pas les Romains qui les timbraient "S.P.Q.R." (SENATUS POPULUS - QUE - ROMANUS).

Les Romains avaient barré ce bras à la hauteur de Sallèles par une puissante digue, élargi et creusé le bras Narbonnais pour que toute l'eau ainsi détournée facilita la remontée des bateaux méditerranéens du lac RUBRESSUS (le rouge) au Port des Barques à Narbonne.

Après le départ des Romains, la digue de SALLELES n'a plus été entretenue et, en 1320, une forte crue l'emporta. Les eaux suivirent alors leur pente naturelle en creusant leur lit par Cuxac et Coursan.

Coursan (CORCIANO) était un petit hameau entouré d'un mur d'enceinte dont une porte face à la rivière existe encore (rue François Cheytion).

En ces temps-là, l'Aude était passée à gué ou en bac à l'endroit précis où se trouve aujourd'hui le pont (Quartier de la Barque).

Le Roi Charles IX fit édifier un Pont en bois, sur lequel il passa avec sa mère Catherine de Médicis le 4 janvier 1565. Mais cet ouvrage ne tarda pas à être emporté par une inondation.

L'histoire générale du Languedoc relate que : " Le 14 octobre 1632, le Roi Louis XIII, la Reine, suivis de toute la Cour partis de Béziers à 11 heures du matin pour se rendre à Narbonne, passèrent l'Aude à gué à 4 heures du soir (sans doute au lieu dit "La Barque"). Il s'éleva aussitôt un orage extrêmement violent accompagné d'éclairs et de tonnerre et d'une si grande abondance de pluie qu'en moins de 2 heures la rivière et tous les ruisseaux du voisinage débordèrent, inondèrent toute la plaine à une lieue aux environs de Narbonne, ce qui produisit une fange si épaisse, que la plupart des carrosses et fourgons de la Cour s'embourbèrent et que presque tous les cochers ou charretiers furent obligés de dételer leurs chevaux et d'abandonner leurs bagages pour se sauver. Une heure plus tôt, le Roi et la Reine auraient été noyés."

Lorsque le 31 Mai 1642, Richelieu passe l'Aude à gué à Coursan, le souvenir de l'inondation de 1632 dont les conséquences auraient pu changer l'Histoire de France, est encore dans toutes les mémoires.

C'est probablement ce jour là que le Cardinal décida de faire construire le pont. Ce projet ne fut mis en exécution que 43 ans plus tard, le 1er décembre 1685.

Les Etats Généraux du Languedoc, votèrent une imposition annuelle de "20 000" livres pendant cinq ans pour la construction du Pont de Coursan.

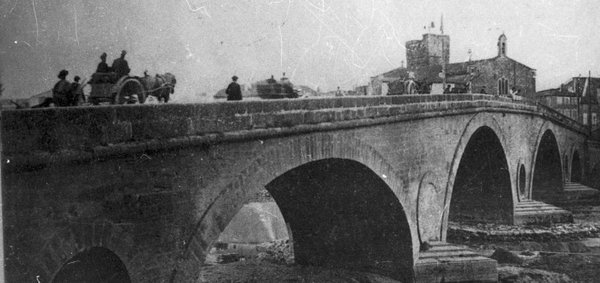

La construction dura plusieurs années, il ne fut ouvert à la circulation qu'en 1706.

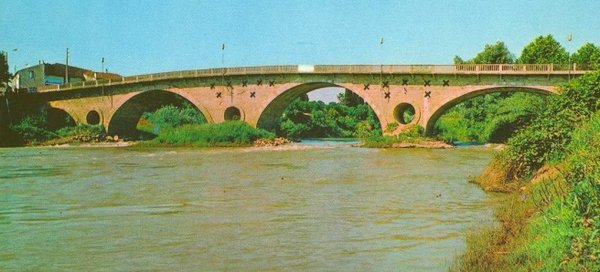

Construit d'après les plans de Henri Gauthier, Ingénieur du Roi, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées, l'ouvrage est composé de voûtes en arc en maçonnerie d'assises régulières. A l'origine, cinq arches étaient apparentes, mais, la première côté Béziers étant occultée, seulement quatre sont visibles, une en anse de panier et trois en plein cintre.

Depuis sa construction, le Pont a été l'objet de soins attentifs et a subi diverses réparations et transformations

1905 - Elargissement et remplacement des parapets maçonnés par des garde-corps en fonte. Des deux côtés de la chaussée, des trottoirs de 70 centimètres sont crées.

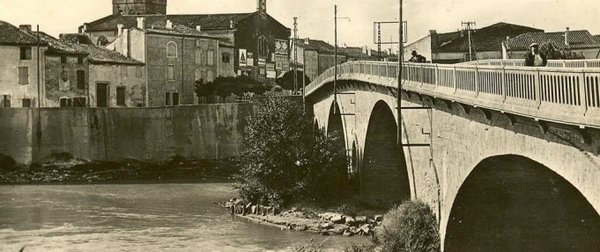

1924 - Encorbellement des trottoirs et remplacement des garde-corps en fonte par des balustrades en ciment.

1983 - Rempiétement des fondations et dégagement des piles.

1985/1986 - Elargissement et renforcement du tablier, rectification des courbes des deux côtés et pose de garde-corps anodisés.

A noter que comme le Pont Neuf de Toulouse le Pont de Coursan présente la particularité de posséder des ouies au dessus des piles aux avant-becs triangulaires.

S’agit-il d’une nécessité technique ou d’une fantaisie architecturale ?

Dernière mise à jour le 05/03/2025